抢占2030先机:中国数字化转型“十五五”政策红利、技术奇点与商业新范式

福建用户提问:5G牌照发放,产业加快布局,通信设备企业的投资机会在哪里?

四川用户提问:行业集中度不断提高,云计算企业如何准确把握行业投资机会?

河南用户提问:节能环保资金缺乏,企业承受能力有限,电力企业如何突破瓶颈?

2024年,中国数字经济核心产业增加值达12.76万亿元,占GDP比重9.9%,对GDP增长的贡献率高达66.45%。

抢占2030先机:中国数字化转型“十五五”政策红利、技术奇点与商业新范式

数字化转型已成为中国经济高质量发展的核心驱动力。根据中研普华研究院《中国数字化转型行业“十五五”深度研究咨询预测报告》显示:2024年,中国数字经济核心产业增加值达12.76万亿元,占GDP比重9.9%,对GDP增长的贡献率高达66.45%。这一变革性力量正以前所未有的深度和广度重塑产业格局,从国家级智能制造示范工厂的标杆引领,到近万家中小企业的数字化改造实践;从长三角、珠三角的先发优势,到中西部地区的特色化追赶,一场全方位的数字革命正在上演。

中国数字化转型已进入深水区攻坚阶段:一方面,5G工厂突破4000家,重点工业企业数字化研发设计工具普及率达84.1%,示范工厂研制周期平均缩短近30%;另一方面,中小企业数字化转型仍面临“不会转、没钱转、不敢转”的困境,仅有26%完成初步改造,平均改造成本高达800万元。Kaiyun电竞

当前行业呈现三大特征:政策密集赋能(2024年国家出台《制造业数字化转型行动方案》等十余项政策)、技术融合加速(AI大模型与工业场景深度结合)、区域分化明显(东部数字化指数75%vs中西部42%)。特别是“东数西算”工程的全面启动,正推动算力资源的均衡布局,为数字化转型提供新型基础设施支撑。

中国数字化转型市场已进入万亿级规模,2024年整体规模突破1万亿元,预计2025年达到1.74万亿元,年复合增长率保持在19%以上。市场结构呈现“三足鼎立”格局:信息技术服务(云计算、大数据等)占比超60%,制造业数字化增速显著(年增25%+),新兴领域如智能检测装备产业规模已达2500亿元。

从应用领域看,行业数字化渗透率差异明显:通信/科技/媒体行业超80%,而建筑业、农业不足40%。制造业成为主战场,工业互联网平台连接设备超9600万台(套),覆盖41个工业大类,推动生产效率提升20% - 30%。区域分布上,长三角、珠三角及京津冀占据70%以上市场份额,中西部地区则依托政策倾斜探索特色路径,如贵州大数据集群、成渝智能制造试点。

市场参与主体呈现梯队化特征:以阿里云、华为云为代表的科技巨头主导基础技术层(市场份额超50%);行业应用层则细分明显,如金融业聚焦区块链风控,汽车行业向“软件定义汽车”转型;生态服务层涌现出京东工业等产业互联网平台,连接供需、打通产业。

企业转型进程严重分化:大型企业如三一重工已建成“灯塔工厂”,通过物联网连接10万台设备实现全流程自动化;而中小企业仅30%制定系统转型规划,多数仍处于“上云用数”初级阶段。这种差距在投入强度上表现尤为突出:头部企业数字化投入占营收比达5 - 8%,而中小企业普遍低于2%。

国际比较显示,中国在数字基础设施(5G基站419.1万个)和场景创新(智能工厂数量全球领先)方面具有优势,但在核心工业软件、高端传感器等领域仍依赖进口。同时,欧盟GDPR、美国芯片法案等国际规则对中国数字企业出海构成新挑战。

“双轮驱动”政策体系加速形成:国家层面,《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》等文件密集出台,明确到2027年建设1万个5G工厂;地方层面,江苏实施“智改数转网联”三年行动,山东目标2025年规上工业企业数字化转型覆盖率达94%。这种“中央定方向、地方创特色”的模式,为数字化转型提供了制度保障。

财政金融支持力度空前:2024年工信部联合财政部支持66个试点城市的3万家中小企业改造,分场景推广典型案例196个。税收优惠政策加码,数字化转型投入税前扣除比例提高,专项基金规模扩大,如宁波单市实施改造项目超2700个。

数据要素市场化改革突破:国家数据局发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》,目标到2029年数据产业规模年均复合增长率超15%。上海、北京等地探索数据交易新模式,但数据确权、隐私保护等深水区问题仍有待破解。

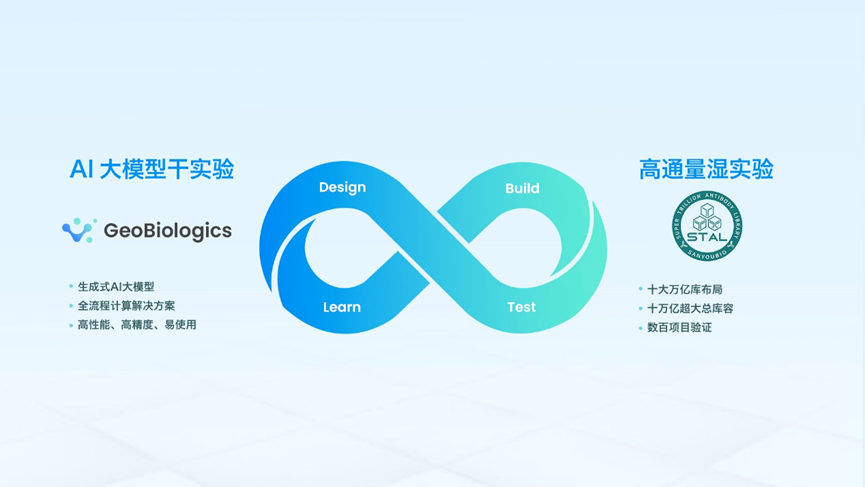

技术协同效应显著增强:AI大模型与工业知识结合,催生行业专用模型;5G与边缘计算协同,实现工厂实时控制(时延

突破性技术产业化加速:CO₂制绿色甲醇完成万吨级示范,工业视觉检测精度达99.9%,但这些创新多集中于头部企业。中小企业面临“技术鸿沟”:现有解决方案多针对大型企业设计,亟需的“模块化、轻量化”产品供给不足。

研发投入结构性失衡:全行业平均研发强度2.1%,低于数字经济需求;AI工程师、数据科学家等复合型人才缺口达1100万,高校培养体系滞后。这种短板在高端装备、精密制造等领域尤为突出。

成本收益失衡制约中小企业:单个企业数字化改造成本通常超过年利润的15%,投资回报周期普遍超过3年。在传统产业利润率不足5%的背景下,自主投入动力不足。调研显示,83%的中小企业期待“即插即用”型解决方案,而非系统性重构。

行业认知误区普遍存在:37%的企业将数字化等同于设备联网,忽视业务流程重构;29%存在“重硬件轻软件”倾向,导致投入未能转化为效能。这种认知偏差在传统制造业、农业等领域尤为明显。

供应链协同需求迫切:某汽车零部件企业因与主机厂系统不互通,库存周转比行业标杆低40%。产业互联网平台通过全链可视化,可降低协同成本15 - 20%,但跨企业数据共享机制尚未健全。

基于政策目标与技术扩散曲线,我们预测中国数字经济规模将经历指数级增长:2025年达60万亿元,2030年突破80万亿元,占GDP比重超50%。市场结构将发生质变——制造业数字化占比从目前的28%提升至2030年的45%,农业数字化率实现翻番(从15%至30%),服务业则向个性化、智能化深度演进。

· 稳健型(CAGR15 - 20%):云服务、大数据分析、智能制造解决方案

区域发展更趋协同:长三角强化技术创新优势(研发投入占比4.5%),粤港澳大湾区聚焦跨境数据流动,成渝地区打造工业互联网西部枢纽,东北老工业基地通过设备更新实现“换道超车”。

“智改数转网联”成为新范式:到2027年,60%的省级以上开发区建成“万兆园区”,规上工业企业基本完成智能车间改造,产业链协同效率提升30%。这种变革将重构制造业价值——仅大规模设备更新在2025年就有望带动工业投资5万亿元。

数字孪生技术实现跨尺度融合:从单个设备到整个城市的多层级建模,使仿线个数量级。在航空航天领域,数字孪生可使研制周期缩短40%,试制成本降低50%。

技术“脱钩”风险加剧:美国出口管制清单新增量子计算、AI训练芯片等领域,欧盟CBAM将数据中心碳排放纳入核算。中国需突破“卡脖子”环节:高端工业软件国产化率不足10%,精密传感器进口依赖度超60%。

“数字丝绸之路”提供新空间:中国方案在东南亚、中东欧快速落地,如印尼镍矿数字化供应链、匈牙利智能工厂等。到2030年,中国数字企业海外收入占比有望从目前的15%提升至30%。Kaiyun电竞

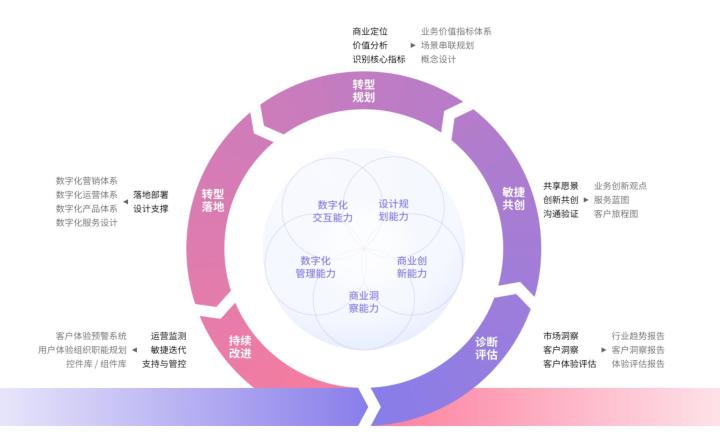

差异化路径是关键成功要素:对于龙头企业,建议采取“技术输出+生态构建”策略,如海尔COSMOPlat模式;中小企业则应聚焦“单点突破”,选择ERP、MES等高性价比模块先行改造。专精特新企业可深耕细分场景,如半导体缺陷检测、纺织AI排产等利基市场。

供应链协同构建数字生态:建议汽车、电子等行业链主企业开放数据接口,与上下游共享生产计划、质量数据。可借鉴京东工业“墨卡托”标准库经验,实现跨企业物资编码统一。

· 基础设施:扩大“东数西算”覆盖范围,2027年前建成20个国家级工业互联网大数据中心

加强国际规则参与:主导制定工业AI伦理准则、跨境数据流动“安全港”机制,在RCEP框架下推动数字证书互认。

中国数字化转型正经历从“规模扩张”向“深度赋能”的历史性转变。“十五五”期间,在“数实融合”国家战略指引下,数字经济规模将突破80万亿元,成为经济增长的主引擎。这一进程将深刻重构产业逻辑——制造业数字化率超45%,数据要素市场年均增长15%,产业互联网平台连接万亿级供应链网络。

对企业而言,数字化能力将成为核心竞争力的关键维度。头部企业将通过技术输出构建生态壁垒,中小企业则依托轻量化工具实现“蛙跳式”发展。投资者需重点关注工业软件、智能装备等“硬科技”领域,但需警惕技术路线更迭和国际规则变化带来的不确定性。

对国家而言,数字化转型已成为战略必争之地,既关乎产业升级(制造业效率提升30%+),也影响国际话语权(全球数字治理规则博弈)。建议将数字化纳入国家安全体系,实施“工业基础软件攻坚”等国家专项,同时通过“数字一带一路”输出中国方案,构建开放包容的数字命运共同体。

在这场百年未有的变革中,中国有机会也有能力成为全球数字化转型的引领者。实现这一愿景,需要政府、企业、研究机构的协同创新——以技术突破夯实底座,以制度创新释放活力,以生态共建汇聚合力,共同书写数字经济时代的中国答卷。

如需了解更多中国数字化转型行业报告的具体情况分析,可以点击查看中研普华产业研究院的《中国数字化转型行业“十五五”深度研究咨询预测报告》。

3000+细分行业研究报告500+专家研究员决策智囊库1000000+行业数据洞察市场365+全球热点每日决策内参

4月17日,人工智能赋能思政教育数字化转型暨新时代高校实践育人工作高质量发展研讨会在逸夫楼一楼报...

2025-04-21